Nell’ultimo decennio, le aree interne e marginali italiane hanno subito un progressivo indebolimento istituzionale ed economico, accompagnato da fenomeni di spopolamento sempre più marcati. A ciò si è unita la riforma delle Province, la riduzione dei servizi essenziali e la centralità accordata alle città metropolitane che hanno lasciato molti piccoli Comuni soli a presidiare territori estesi e complessi, spesso senza risorse adeguate.

Recentemente si leggono vari commenti, alcuni dei quali basati su mere affermazioni populistiche e disancorate da ogni tipo di reale dato scientifico, giuridico e tecnico, in un settore così importante che richiederebbe un’attenta lettura degli eventi ma soprattutto dei dati.

Invero, invece di gridare all’abbandono creando ancor più scoramento e disfattismo, andrebbe capito realmente qual è il nodo essenziale delle problematiche dalla recente strategia per le aree interne.

A parere di chi scrive si deve riflettere su un orizzonte più esteso, caratterizzato da una complessità costituita dalla presenza di varie forme di marginalizzazione, come quella dei Comuni “piccoli” (spopolati o poveri); dei Comuni “minimi” (o per popolazione al di sotto dei 2.000 abitanti o perché, di nuovo, “poveri” o “spopolati” e quindi per densità o reddito al di sotto di un ipotetico Comune “medio” di 2.000 abitanti); dei Comuni distanti dalle reti di servizi.

Tali problematiche si incrociano con quelle tradizionali dei Comuni “montani” e si integrano con specifiche questioni di fragilità organizzativa, richiedono una risposta che va ben al di là di quella che si compone con la “strategia” rivolta alle marginalità più evidenti o alla drammatica richiesta di non essere abbandonati al proprio destino.

Si tratta di affrontare la cosiddetta marginalità che comprende, ma non si esaurisce, nelle aree interne.

Aree “marginali” per ragioni geografiche ma anche per coordinate di sviluppo; “interne” perché concentrate sulle zone montane ma soprattutto perché distanti dai luoghi dello sviluppo e dai servizi; Zone montane, insulari, distretti e fondivalle in crisi demografica ed economica; aree di spopolamento a favore delle città e dei contesti territoriali più dinamici.

In tale contesto diviene fondamentale la presenza di un ente territoriale di coordinamento distribuito omogeneamente sui territori non metropolitani ed in grado di confrontarsi, con adeguata capacità tecnico-organizzativa, con contesti territoriali meno densamente abitati. Una volta tale ente si chiamava Provincia poi ma nonostante le riforme statali e regionali ed buoni propositi, tali enti specialmente i liberi consorzi e città metropolitane siciliane, non sembrano funzionare e quindi diventano inutili.

Se riprendiamo la riforma Delrio i dati che l’accompagnavano evidenziavano l’importanza di “centralità urbana” , di una articolazione differenziata dei modelli di Ente locale in ragione di parametri in ultima istanza dimensionali. Ciò ha prodotto soggetti in grado di rispondere in modo differente (per caratteri organizzativi, per legittimazione, per funzioni, per autonomia, per riconoscimento da parte dei livelli superiori) alle nuove sfide che caratterizzano le realtà locali.

La scelta, legislativa di una differenziazione “radicale” tra i territori metropolitani e quelli non metropolitani, ha ferito l’art 5 della Costituzione che riconosce e promuove le autonomie locali, prime tra tutti i Comuni. Le parole hanno un peso: “riconosce” e “promuove” ossia mette in primo piano tali enti territoriali necessari ed oggi ancora di più alla luce del principio di sussidiarietà.

Le novelle legislative statali e della regione siciliana sulle Province e Città metropolitane, il loro carattere asseritamente strategico e la cosiddetta agencification ha costretto tali soggetti, già prima dei problemi finanziari e materiali, a limitarsi a specifiche questioni omettendo di affrontare situazioni emergenziali lasciando irrisolti o eludendo una serie di nodi. Non ultimo quello dell’asservimento alla logica metropolitana di Comuni di aree propriamente montane, comunque non-urbane, dall’altro interrompendo in alcuni casi il flusso urbano sulla base dei confini già provinciali.

Le Città metropolitane ricomprendono talvolta al loro interno centinaia di Comuni non conurbati (anche montani), realtà territoriali ultra-marginali ed isolate, persino aree interne, ed a volte la dimensione “non integrata” appare assolutamente prevalente ancorché marginalizzata nella costruzione della governance metropolitana.

Non è riuscita ancora a far fronte alla marginalità locale la legge 6 ottobre 2017,n. 158 (meglio nota come “Legge sui piccoli Comuni”), recante “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni”.

Tale legge si propone l’obiettivo di assicurare l’equilibrio demografico del Paese e garantire uno sviluppo sostenibile, a livello economico, sociale, ambientale e culturale, dei piccoli comuni, incentivando l’adozione di misure in favore dei residenti e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali (art.1, comma 1).

Tra gli altri interventi realizzabili nei piccoli Comuni, espressa rilevanza è stata attribuita al recupero e alla riqualificazione dei centri storici e alla promozione di alberghi diffusi (art. 4); all’acquisizione e alla riqualificazione di immobili (art. 5); alla realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali (art. 6); allo sviluppo della rete a banda ultralarga e dei programmi di e-government, in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga (art. 8); alla diffusione della stampa quotidiana (art. 10); alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile (artt. 11 e 12).

Tutte buone intenzioni rallentate notevolmente dal punto di vista operativo a causa dell’intempestiva (in alcuno casi mancata) adozione dei decreti attuativi.

I Comuni siciliani, le aree interne e la SNAI

Una fase importantissima preventiva all’adozione del Piano Strategico è stata la consultazione, un importante momento di partecipazione, in quanto mirava a raccogliere l’opinione dei soggetti interessati per migliorarne il contenuto.

La partecipazione alla consultazione consentiva ai partecipanti di contribuire alla stesura del Piano che individuava gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione, della mobilità, ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità, e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione.

La partecipazione alla consultazione per l’adozione del Piano strategico nazionale delle aree interne è avvenuta attraverso la raccolta di un questionario composto da domande a risposta multipla e/o aperta tra il 19 luglio e il 16 settembre 2024.

Per promuovere tale consultazione e le modalità di partecipazione, è stata inviata via email una lettera di invito alla partecipazione dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai 1900 Comuni facenti parte delle Aree interne (sia quelli delle Aree Interne perimetrate per il ciclo di programmazione 2014-2020, sia quelli facenti parte delle Aree del ciclo di programmazione 2021-2027) e una lettera, alle Regioni e Province autonome.

Oltre alle email istituzionali è stata avviata una campagna di comunicazione tramite i canali web e social del Dipartimento per le Politiche di Coesione e il Sud, Formez e UNCEM.

Quindi tutti i soggetti interessati, in primis i comuni enti esponenziali delle comunità stanziate al loro interno, hanno avuto la piena possibilità di partecipare attivamente alla consultazione e, conseguentemente, alle strategie da inserire nel Piano.

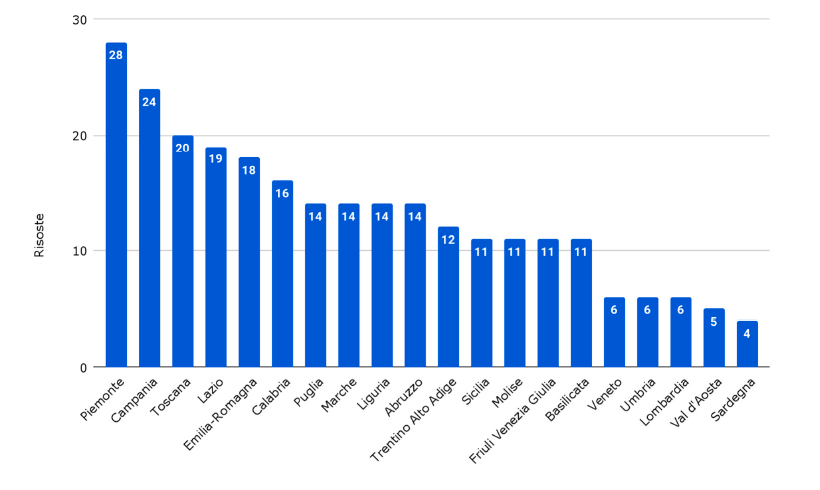

Orbene, risulta che la Sicilia, o meglio i suoi comuni, non abbiano brillato per partecipazione

Fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud e Dipartimento della funzione pubblica

Tale inerzia, invero, mal si concilia con l’idea dell’essere stato abbandonato al proprio destino e rimanda una frase di Crepet :” Recriminare dà dei vantaggi: non si è costretti a proporre qualcosa di diverso. Il lamento fa comodo”.

Lo spopolamento irreversibile

Lo spopolamento dei piccoli centri è un fenomeno complesso, ma appare principalmente legato alla mancanza di opportunità lavorative, servizi carenti, e un peggioramento della qualità della vita rispetto alle città. Dove non si produce non si può certo vivere si lasciano i piccoli borghi in cerca di migliori prospettive di lavoro, istruzione e accesso a servizi essenziali .

Talune regioni europee, e specialmente quelle collocate nell’Europa orientale e meridionale, si sono interessate dalla diffusione dei processi di de-antropizzazione, con significativi cali demografici.

La sfida demografica è oggi inclusa tra le priorità dell’agenda dell’Unione europea, accanto alla questione climatica e alla transizione digitale.

Nella seduta plenaria del Parlamento europeo del 20 maggio 2021, i deputati hanno adottato la Risoluzione “Invertire l’evoluzione demografica nelle regioni dell’Unione europea utilizzando gli strumenti della politica di coesione”, evidenziandosi, tra le altre considerazioni, l’esistenza di una “stretta correlazione tra la fornitura di servizi sociali, la connettività fisica e relativa alle TIC, l’istruzione e le opportunità di lavoro, da un lato, e la capacità di trattenere e attrarre la popolazione in talune zone, dall’altro”.

SI sottolinea la necessità di massimizzare la qualità della vita della popolazione residente nelle zone e nelle città rurali così come nei territori remoti, tra cui possono annoverarsi le isole e la maggior parte delle regioni ultraperiferiche; di sviluppare un’agenda rurale a livello europeo tesa a migliorare l’accessibilità, di incrementare l’attrattività e lo sviluppo sostenibile delle zone in via di spopolamento (p.to 21); di rafforzare la connettività delle predette aree, anche attraverso investimenti nel settore dei trasporti pubblici e negli altri servizi di mobilità (p.to 22); di incentivare il turismo rurale sostenibile (p.to23); di invertire la migrazione della forza lavoro (p.to 29); di investire sul fenomeno della digitalizzazione e avvantaggiarsi delle opportunità offerte da tale evoluzione (p.to 31)

Il problema, quindi, non è nazionale ma europeo ma parte sempre dai territori, quindi dagli enti territoriali più vicini alla popolazione stanziata al loro interno. Tale visione è presente sia nel PNRR e nella Strategia Nazionale per le Aree Interne, il cui piano ne rappresenta la prima attuazione.

I comuni rappresentano il fulcro della strategia per invertire la de-antropizzazione.

Essi sono gli attori più vicini ai cittadini e principali interpreti delle esigenze locali. Investire sulla loro capacità progettuale, cioè la competenza di ideare, pianificare e attuare interventi integrati, è ciò che può fare la differenza tra declino e rilancio.

Promozione, progettazione e green communities tra le leve di sviluppo

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), avviata nel 2014, ha riconosciuto formalmente il bisogno di politiche mirate alle zone distanti dai centri di servizi essenziali, e già erano presenti 72 aree selezionate nel ciclo di Programmazione 2014-2020 al quale si sono aggiunte 56nuove aree selezionate per il ciclo di Programmazione 2021-2027

Molte aree siciliane sono state inserite già nel 2014 e con l’attuale Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne 2021-2027, ulteriori comuni siciliani sono stati inseriti con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e attrarre nuove opportunità economiche.

Una delle innovazioni più significative della Strategia nazionale per le Aree Interne è il ruolo affidato ai Comuni che, in forma associata, rappresentano lo spazio in cui idee, processi e vocazioni territoriali si traducono in rafforzamento dei servizi pubblici e in spinta allo sviluppo locale.

Nell’attuazione della SNAI fondamentale diviene il ruolo di promozione dell’associazionismo comunale, mediante attività preventivamente concordate e realizzate in stretta collaborazione con il Dipartimento Politiche per la Coesione e il coordinamento del Dipartimento Funzione Pubblica mediante il supporto ai comuni nella costruzione di sistemi intercomunali per la gestione di funzioni pubbliche; attraverso il presidio del territorio per favorire processi di aggregazione e garantirne il monitoraggio dell’operatività delle gestioni associate e dei modelli di governance per l’attuazione della SNAI adottati dai comuni.

In tale duro cammino di ripresa uno dei passi che devono farsi è l’adozione di una strategia orientata alle Green Communities. Occorre trasformare le aree interne in laboratori di innovazione sostenibile, integrando transizione verde, digitale e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

Ma senza una forte capacità di progettazione locale, queste opportunità rischiano di rimanere sulla carta. È compito dei comuni, dei suoi amministratori e dirigenti avere una visione nuova , lontana da quel “Burosauro” residuo di una mentalità ancorata alle vecchie concezioni di pubblica amministrazione.

È necessario elaborare piani coerenti, intercettare risorse nazionali ed europee e, soprattutto, coinvolgere cittadini, imprese e associazioni in processi partecipativi di amministrazione condivisa.

Il rischio dell’inerzia

L’assenza di iniziativa progettuale comporta conseguenze dirette e misurabili: perdita di servizi, fuga dei giovani, desertificazione economica e culturale. In particolare, nei territori marginali, ogni bando perso o progetto non presentato equivale a un’occasione mancata di trattenere popolazione e attrarre nuove presenze.

Come rilevato nei documenti istituzionali, l’inerzia degli enti locali accelera il ciclo dello spopolamento, riducendo la resilienza delle comunità.

Chiaramente la sfida non può essere affrontata dai comuni in solitudine. Occorre un coordinamento efficace attraverso partnership istituzionali tra soggetti pubblici , oltre al supporto di strutture tecniche capaci di fornire competenze e accompagnamento nella fase progettuale. L’obiettivo è costruire sistemi locali intercomunali in grado di unire risorse e visioni, superando i limiti dimensionali e organizzativi dei singoli enti in modo tale da far fronte alla crisi che la mancanza di un ente di area vasta, qual’era l’originaria Provincia, ha lasciato..

In sintesi

Se la stagione della marginalizzazione istituzionale ha contribuito allo spopolamento, una nuova stagione di progettazione locale, strategica e condivisa, può diventare il motore del rilancio.

I Comuni, con la loro prossimità ai bisogni reali e la capacità di attivare reti territoriali, sono chiamati a essere non solo amministratori, ma veri e propri progettisti del futuro delle comunità.

Ma non devono essere soli.

Su tali territori, già in parziale stato di abbandono, quelle competenze “sovracomunali” che rivolte all’esercizio di funzioni di particolare complessità non possono essere esercitate singolarmente, il riferimento è chiaramente aquelle attinenti all’erogazione dei servizi pubblici essenziali o alla promozione e allo sviluppo del territorio, svolte in via sussidiaria nell’interesse delle comunità locali più piccole; solo a titolo di esempio, si pensi alle funzioni relative alla pianificazione di coordinamento e alla programmazione di area vasta o a quelle in tema di viabilità, protezione civile, rifiuti, crescita industriale ed economica, scuole secondarie, infrastrutture, ambiente, ecc.

In questa direzione l’associazionismo comunale – punto nevralgico delle Strategie nazionali – diviene valido strumento ma non esclusivamente sostitutivo dell’ente di area vasta. Le forme associative, hanno un’estensione, di per sé limitata, non è sempre comparabile con quella dell’area vasta. Di contro l’area vasta risponde all’obiettivo di realizzare sul territorio la connessione con le Regioni e lo Stato per un migliore coordinamento delle politiche pubbliche. A tal fine serve un ambito territoriale e istituzionale di riferimento di dimensioni più ampie.

È perciò chiaro esautorare gli enti di area vasta (o ancora peggio l’inerzia di alcuni di essi) rappresenta un serio ostacolo ad una migliore e più efficiente attuazione delle Strategie nazionali contro lo spopolamento.

In definitiva, il contrasto al fenomeno dello spopolamento, oltre al necessario supporto della strategia nazionale non può andare disgiunto dal ripensamento strategico-organizzativo dell’ organizzazione dei servizi sul territorio partendo dall’eliminazione degli ostacoli concreti ed attuando nuove politiche come quelle sopra accennate delle green communities.

In tal modo si potrà realizzare una più ampia attrazione dei territori interni e di quelli montani e collinari, facendo prevalente leva sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.